Ausgabe 30 · November 2020

Diesen Artikel als PDF

XX. StVO-Novelle: besserer Schutz für Radfahrer? Eine kritische Analyse

In den vergangenen Wochen bestimmte das Hickhack um den Zitierfehler des Bußgeldkatalogs der XX. Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) die verkehrspolitischen Themen in den Medien. Insbesondere die verschärften Bußgelder und das Fahrverbot bei innerörtlicher Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h standen dabei im Fokus der autozentrierten Berichterstattung. Dabei ist die Novelle vorrangig mit zwei ganz anderen Schwerpunkten angetreten, thematisch behandelt sie hauptsächlich:

- die Berücksichtigung spezifischer Aspekte von Carsharing und E-Mobilität

- die Verbesserungen insbesondere der Rahmenbedingungen für den Fahrradverkehr.

Besonders der zweite Punkt lässt erwarten, dass Radfahrer hiervon profitieren könnten. Im Folgenden soll es darum gehen, was sich konkret für Radfahrer geändert hat.

Nebeneinanderfahren von Radfahrern

Der § 2 StVO Abs. 4 wurde minimal umformuliert. In der vorherigen Version der StVO hieß es, man müsse hintereinander fahren, Nebeneinanderfahren sei nur zulässig, solange niemand anderes behindert wird. Neu heißt es: »Mit Fahrrädern darf nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird; anderenfalls muss einzeln hintereinander gefahren werden.«

Die Änderung ist also eine Wortklauberei, deren praktische Konsequenz sich einem kaum erschließt. Aber wenn der Gesetzgeber anscheinend mit der Umformulierung bereits in § 2 StVO betonen will, dass das Nebeneinanderfahren von Fahrrädern der zulässige Regelfall sein soll, dann stellt sich noch mehr die Frage, warum er weiterhin bei der Erläuterung der Beschilderung von Fahrradstraßen und den neu eingerichteten Fahrradzonen explizit auf die Zulässigkeit des Nebeneinanderfahrens hinweisen muss.

Gesetzlich nicht geregelt ist weiterhin, ob eine Behinderung bereits dann vorliegt, wenn Überholen nebeneinander fahrender Radfahrer durch Kfz zwar möglich ist, dazu aber weiter nach links ausgeschert werden muss. Gerichte urteilten dazu in der Vergangenheit uneinheitlich (vgl. Kettler, Recht für Radfahrer, 3. Auflage, Seite 27).

Seitenabstand beim Überholen

Bisher sprach der Gesetzgeber bezüglich des Überholens von Radfahrern von »ausreichend Seitenabstand«. Die gängige Rechtsprechung definiert dies seit Jahrzehnten auf 1,5 bis 2 m (zum Beispiel auch berücksichtigend, ob ein Senior oder ein Kind überholt wird, vgl. Kettler, Recht für Radfahrer, 3. Auflage, Seite 45). Nun definiert der Gesetzgeber explizit: »Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeug Führenden beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m.«

Gut, damit stehen endlich feste Werte in der StVO, die auch als Grundlage für die Verkehrsüberwachung dienen können. Bleibt zu hoffen, dass die Polizei davon jetzt auch konkret Gebrauch macht, denn ohne eine entsprechende Kontrolle wird sich an den in der Praxis oft viel zu riskant bemessenen Abständen nichts ändern. Kurios auch, dass der Gesetzgeber gleich noch eine Ausnahme nachlegen musste: »An Kreuzungen und Einmündungen kommt [der eben zitierte] Satz 3 nicht zur Anwendung, sofern Rad Fahrende dort wartende Kraftfahrzeuge nach Absatz 8 rechts überholt haben oder neben ihnen zum Stillstand gekommen sind.«

Hier stellt sich die Frage, warum ausgerechnet dort das Schutzbedürfnis der Radfahrer geringer sein sollte. Und es wird auch nicht klar definiert, wann der Gültigkeitsbereich der Ausnahme wieder erlischt. Manche Kreuzungen können sehr lang sein. Insbesondere eine Situation fällt dem Autor immer wieder als sehr konfliktträchtig auf: An eine Ampelkreuzung führen nebeneinander ein Kfz- und ein Fahrrad- oder Schutzstreifen. Sehr häufig überholen hier natürlich Radfahrer wartende Kfz-Schlangen rechtsseitig. Gefährlich wird die Kreuzung, wenn sich die Fahrbahn von der rechten Seite her während oder nach der Kreuzung verengt, sodass nicht mehr genug Platz für Kfz und Radfahrer nebeneinander bleibt. In einer solchen Situation hat es zum Beispiel in Dresden am 8. Februar 2016 an der Kreuzung Bautzner Straße/Rothenburger Straße einen tödlichen Unfall gegeben. Eine Radfahrerin wurde von einem Lkw überrollt, weil ihr zwischen Lkw und Bordstein der Platz ausging. Und ausgerechnet in solchen Situationen soll zukünftig ausdrücklich der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten werden können?

Schritttempo beim Abbiegen

In § 9 StVO Abs. 6 heißt es ab sofort: »Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t innerorts führt, muss beim Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn auf oder neben der Fahrbahn mit geradeaus fahrendem Radverkehr oder im unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die Fahrbahn überquerendem Fußgängerverkehr zu rechnen ist.«

Die Einschränkungen der Regelung (geradeaus fahrender Radverkehr, Fußgängerverkehr) sind nach Beschluss des Bundesrats hinzugekommen. Hier stellt sich der Autor die Frage, wo mit geradeaus fahrendem Radverkehr »zu rechnen« ist:

- auf einem quasi nie benutzten Radweg?

- auf einer stark befahrenen Bundesstraße?

- auf einem nicht freigegebenen (aber durch Radfahrer fälschlich benutzten) Fußweg?

Vorfahrts-/Vorrangverstöße durch Kfz beim (meist Rechts-)Abbiegen allgemein sind die Todesursache Nummer 1 für Radfahrer (vgl. GDV-Publikation Nr. 39, Innerörtliche Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern). Der Autor selbst wurde bereits zweimal Unfallopfer in dieser Konstellation (zum Glück ohne schwerwiegende Personenschäden). Insoweit ist es begrüßenswert, wenn das Verkehrsministerium dieses Problem erkannt hat und hier auf höhere Sicherheit hinwirkt.

Richtig ist auch, dass insbesondere Lkw-Fahrrad-Unfälle in dieser Konstellation überproportional häufig schwere oder gar tödliche Folgen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in absoluten Zahlen wesentlich mehr Kfz-Radfahr-Unfälle und Todesopfer beim Abbiegen auf das Konto von Kfz unter 3,5 t gehen, die von der Neuregelung und auch der Diskussion um Abbiegeassistenten völlig unberührt bleiben. Die Kernursache dieser Abbiegeunfälle ist meist im verkehrsplanerischen Kontext zu suchen:

- Der Radverkehr wird oft außerhalb des Sichtbereichs (oder zumindest hochbordig außerhalb des Wahrnehmungsbereichs) der Kfz an die Kreuzung geführt.

- Die geradeaus führende Radspur befindet sich rechts (und nicht links) der Kfz-Rechtsabbiegespur.

- Es sind Sonderspuren für Rechtsabbieger an Kreuzungen vorbei (sogenannte »freie« Rechtsabbieger) angelegt, die baulich bedingt sehr hohe Abbiegegeschwindigkeiten und schlechte Sichtbeziehungen zulassen.

Hinzu kommen häufig menschliche Fehler der Kfz-Führer:

- ausbleibende sorgfältige Situationsanalyse (Schulterblick!)

- falsch eingestellte Spiegel oder deren fehlerhafte Nutzung

- schlechte Verkehrsübersicht durch Ablenkung (gewöhnlich haben die abbiegenden Kfz die Radfahrer kurz zuvor passiert – und die Radfahrer werden sich nicht in Luft aufgelöst haben).

Die oft dramatischen Unfallfolgen mit Lkw ergeben sich in der Regel nicht aus der Abbiegegeschwindigkeit, sondern aus der Masse des abbiegenden Lkw und seiner Fahrlinie (er schwenkt mit dem Auflieger in die Kurve rein und lässt dem Radfahrer keinen Raum zum Ausweichen/Reagieren). Entgegen der landläufigen Meinung gibt es aus fast allen modernen Lkw mit ordnungsgemäß eingestellten Spiegeln faktisch keinen toten Winkel mehr, der unmittelbare Bereich vor und rechts neben dem Lkw wird komplett durch die sechs vorgeschriebenen Spiegel abgedeckt. Es ist allerdings nur allzu menschlich, dass der Lkw-Fahrer einmal versäumt, im entscheidenden Moment in den richtigen Spiegel zu schauen. Verpflichtende Abbiegeassistenzsysteme für den Schwerlastverkehr würden hier helfen sowie Kontrollen des Schulterblicks und der Spiegeleinstellung (in Verbindung mit empfindlichen Bußgeldern). Sehr kritisch aus Sicht der Unfallstatistik sind außerdem Nutzfahrzeuge bis 3,5 t, die in der Tat oft einen großen toten Winkel haben, für die aber weder Abbiegeassistenten im Gespräch sind noch dass für sie die neue Schritttemporegelung gelten würde.

Beachtenswert ist außerdem, dass die neue Schritttemporegelung nur innerorts greift. Besonders die häufige Konstellation von Außerorts-Umgehungsstraßen, von denen aus man unmittelbar in die Ortschaft abbiegt, bleibt also außen vor.

Von: Andreas Roeschies

Von: Andreas Roeschies

Halteverbot im Kreuzungsbereich

Der Gesetzgeber hat erkannt, dass die Sichtbeziehungen in Kreuzungsbereichen ein Problem sind, und hat daher das dort gültige Halteverbot ausgedehnt. An die bisherige Formulierung »Das Halten ist unzulässig vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten«, wurde der Halbsatz »soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten« angehängt. Mal abgesehen davon, dass wir in Deutschland sowieso schon ein großes Durchsetzungsdefizit bei der Sanktionierung von illegalem Parkverhalten und eine sehr eigenwillige Rechtsdehnung der Ordnungsämter in vielen Städten haben, so zeigt die Alltagserfahrung, dass selbst die meisten Radfahrer nicht einmal um die Unterschiede Schutzstreifen/Radweg/Radfahrstreifen/freigegebener Fußweg wissen. Nun sollen diese feinen Unterschiede, die viele hundert Meter vor der entsprechenden Kreuzung beschildert worden sein können, auch noch Grundlage für 3 m mehr oder weniger (also etwa eine halbe Pkw-Länge) Halteverbotsbereich sein? Und was ist mit abgerundeten Straßenverläufen im Kreuzungsbereich? Diese Änderung dürfte sich als Papiertiger herausstellen.

Von: Andreas Roeschies

Kein Parkverbot für Fahrräder am Fahrbahnrand

Das Parken am Fahrbahnrand gehört seit jeher zur normalen Fahrbahnnutzung, auch für Fahrräder. Die ursprüngliche Vorlage des Bundesverkehrsministeriums sah vor, Radfahrern dieses Recht zu nehmen und vorzuschreiben, dass Fahrräder nur noch auf dem Fußweg oder anderem Seitenraum abgestellt werden dürften (einzig für Lastenräder sollte es eine Ausnahme geben). Nun sind auf der Fahrbahn geparkte Räder ja kein omnipräsentes Problem. Dort gibt es zwei entscheidende Nachteile: Man kann das Rad in der Regel erstens nicht anschließen und zweitens darf es bei Dunkelheit dort eigentlich nicht stehen bleiben (§ 17 StVO Abs. 4). Man fragt sich daher, wer überhaupt diese Änderung einbringen wollte? Vermutlich sollte hier einem anderen Trend die Grundlage entzogen werden: Immer mehr Städte setzen Projekte auf, die Pkw-Parkplätze durch Aufstellen von Haltebügeln in Fahrradparkplätze umzuwandeln (»tausche einen Parkplatz gegen zehn …«). Um diesen Trend nicht »durch die Hintertür« unterlaufen zu können, hat der Bundesrat den vorgelegten Änderungsvorschlag kassiert: Das Aufstellen von Fahrradhaltebügeln am Fahrbahnrand ist weiterhin möglich.

Personenbeförderung auf Fahrrädern

Ganz offiziell dürfen auf Fahrrädern nun auch Personen über 16 Jahre mitgenommen werden, sofern das befördernde Rad dazu gebaut und eingerichtet ist (und der Fahrzeugführer mindestens 16 Jahre alt ist). Damit werden sowohl Fahrradrikschas als auch Tandems legalisiert. Dies ist nur eine Anerkennung der Diversifizierung der Fahrradrealität. Gerichte urteilen schon länger einheitlich in diese Richtung und bezogen die alte, formal eigentlich viel strengere Formulierung nur auf die Personenmitnahme auf dem Oberrohr oder Gepäckträger von »gewöhnlichen« Fahrrädern.

Schutzstreifen

Ab sofort ist das Halten durch Kfz auf Schutzstreifen explizit untersagt. Bisher war es zulässig, sofern der Radverkehr nicht behindert wurde (was ja nur so lange sein konnte, wie kein Radfahrer kam). Außerdem konkretisiert der Gesetzgeber, dass das Befahren des Schutzstreifens durch Kfz nur bei Bedarf, insbesondere um dem Gegenverkehr auszuweichen, zulässig ist. Dauerhaftes Befahren des Schutzstreifens durch Kfz ohne entsprechenden Gegenverkehr ist damit nicht legitim.

Grünpfeil für Radfahrer

Es gibt ihn endlich, den Grünpfeil, der auf den Radverkehr beschränkt ist. Entsprechend beschildert dürfen Radfahrer nach vorherigem Anhalten und unter Wahrung des Vorrangs aller anderen Verkehrsteilnehmer auch bei Rot rechts abbiegen. Sich kreuzende Radverkehrs- und Fußgängerströme gelten an Ampelanlagen gemäß ERA 2010 als bedingt verträglich (können also zum Beispiel innerhalb der gleichen Grünphase abgewickelt werden). Es ist daher nicht wirklich nachvollziehbar, warum rechts abbiegende Radfahrer an rot signalisierten Kreuzungen bisher anhalten mussten. Erfahrungsgemäß folgte auch nur eine Minderheit der Radfahrer dieser Vorgabe. Das neue Schild schafft somit die Möglichkeit, aktuelles Bestandsverhalten zu legalisieren.

Fehlt das Schild allerdings, ist das Abbiegen bei Rot (selbst rechts an der Ampel vorbei) weiterhin ein qualifizierter Rotlichtverstoß und wird entsprechend teuer sanktioniert sowie mit einem Punkt in Flensburg bedacht.

Was Radfahrer wissen sollten: Der Radfahrer-Grünpfeil bezieht sich auf das genutzte Verkehrsmittel (also das Rad), nicht auf die Tatsache, wo man damit fährt. Explizit kann damit also auch das Abbiegen von der Fahrbahn (und nicht nur der speziellen Radverkehrsanlage) legalisiert werden.

Von: Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

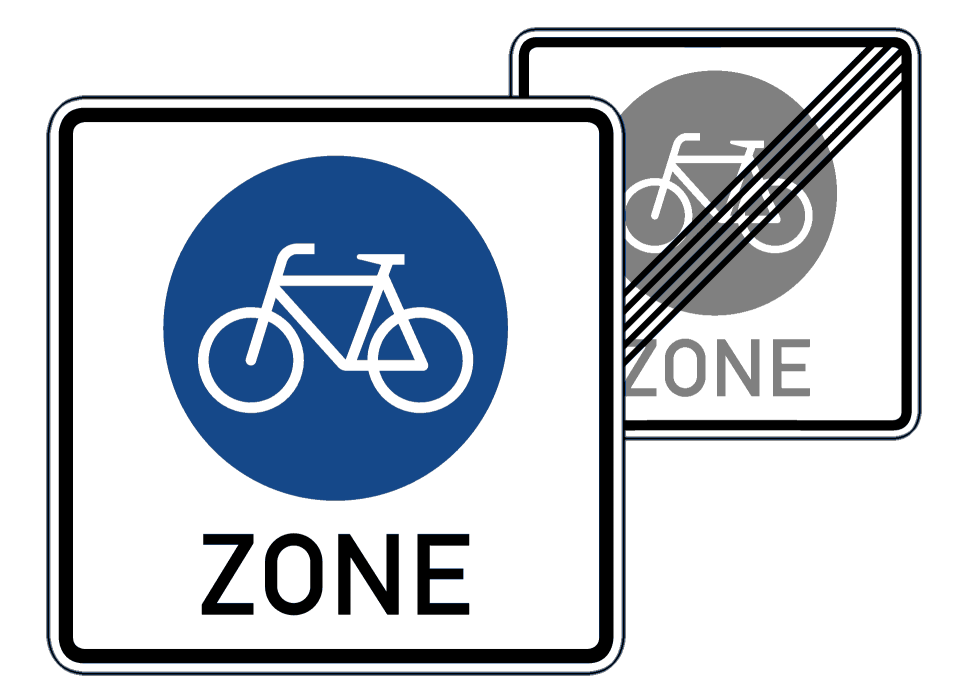

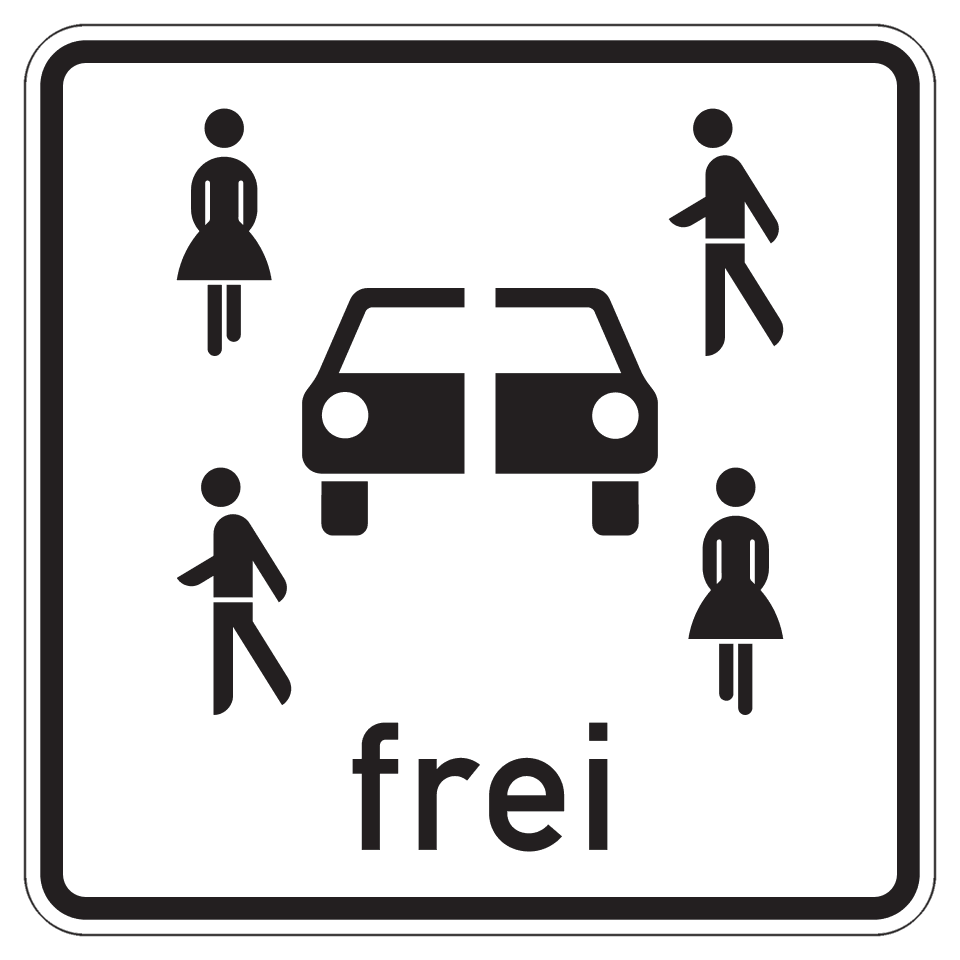

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Fahrradstraßen in die StVO Einzug gehalten haben, schon gibt es eine Erweiterung: die Fahrradzone. In der Praxis sind beide sehr ähnlich, es geht um Straßen, die vorrangig für die Nutzung mit Fahrrädern bestimmt sind, andere gegebenenfalls freigegebene Fahrzeuge (zum Beispiel Anlieger-Kfz) müssen besondere Rücksicht nehmen (was auch immer das über § 1 StVO hinausgehend heißen mag) und dürfen maximal 30 km/h fahren. Der Hauptunterschied zwischen Fahrradstraße und Fahrradzone liegt im Straßenraum, der damit ausgezeichnet wird. Fahrradstraßen werden entlang einzelner (geradliniger) Straßenzüge eingerichtet, Fahrradzonen decken (ähnlich wie 30er-Zonen) einen ganzen Bereich ab, die Beschilderung muss hier nicht hinter jeder Kreuzung wiederholt werden. Fahrradstraßen dürfen von Kfz (mit entsprechender Vorsicht) jetzt jederzeit überquert werden, das Befahren von Fahrradzonen ist für Kfz hingegen immer nur zulässig, wenn explizit eine Freigabe für diese vorliegt (was in der Praxis insbesondere für Anlieger wohl fast immer der Fall sein wird).

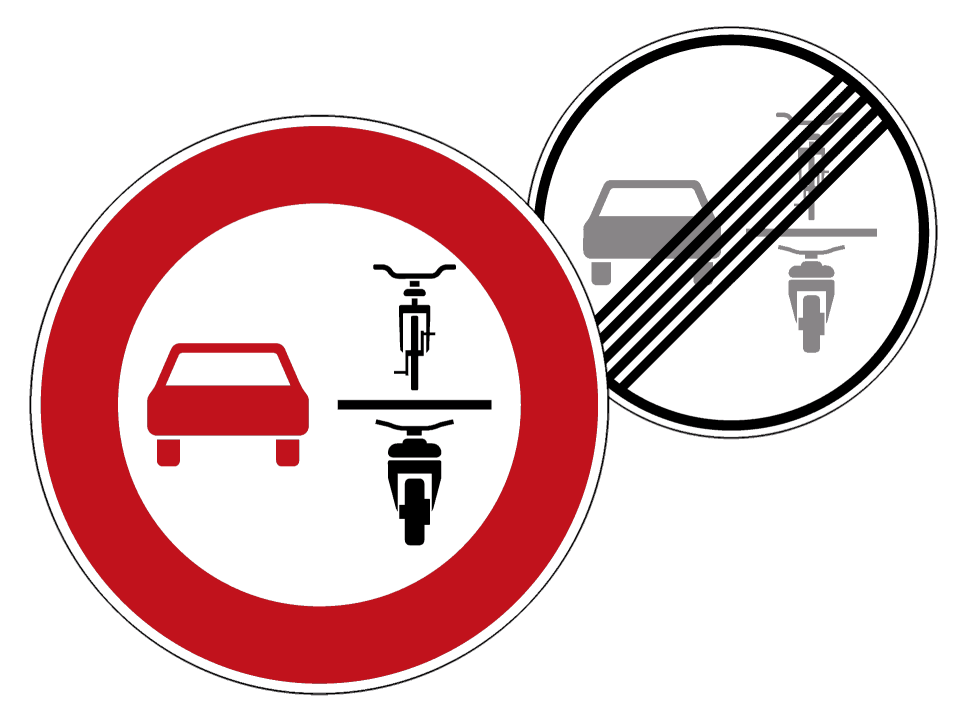

Neue Schilder

Neben den bereits angesprochenen neuen Schildern (Grünpfeil für Radfahrer, Fahrradzone), gibt es ab sofort auch ein Überholverbotsschild, was das Überholen auch von einspurigen Fahrzeugen durch mehrspurige Kfz verbietet.

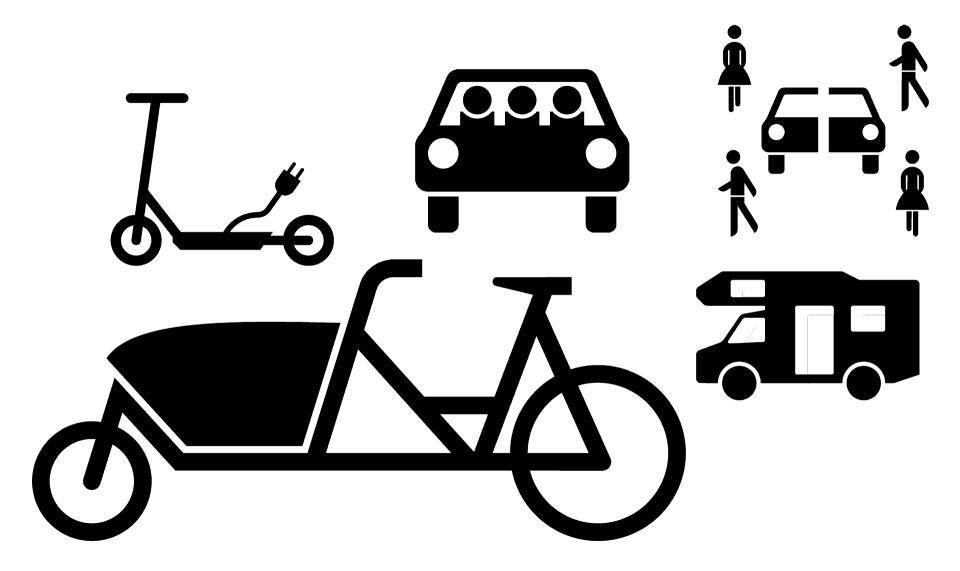

Als neue Zusatzzeichen werden unter anderem »Lastenrad«, »Elektroroller«, »E-Bikes«, »Wohnmobil« und »mit mindestens drei Personen besetztes Kfz« eingeführt. Letzteres dürfte schon nicht ganz selbsterklärend sein, zu noch häufigerem Achselzucken dürfte eine Montage aus einem vertikal zersägten Kfz und vier davon flüchtenden Personen führen (was »Carsharing« versinnbildlichen soll).

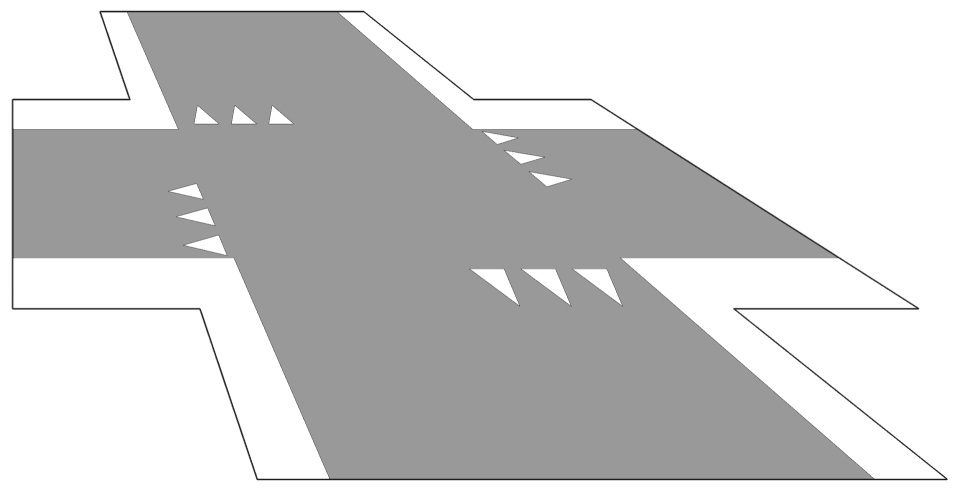

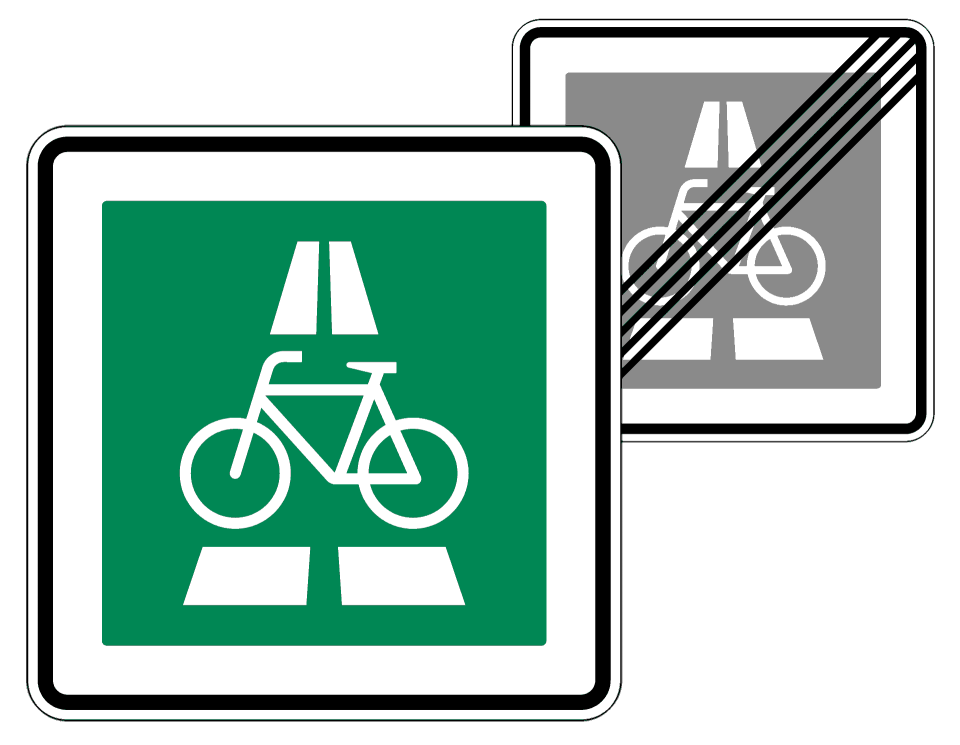

Ferner wurde ein neues Fahrbahnmarkierungselement aufgenommen, die sogenannten »Haifischzähne«, welches an Kreuzungen mit »rechts vor links« oder »Vorfahrt beachten« die Nachrangigkeit der Vorfahrtsregelung betonen soll. Da von dieser Markierung keine eigentliche Regelwirkung ausgeht, hätte dies eigentlich in die VwV-StVO gehört. Ähnlich ist die neue Beschilderung der Radschnellwege einzuschätzen. Hier hatte das Verkehrsministerium zunächst vor, einige Regelungen mit diesem Schild zu verbinden, was der Bundesrat aber kassiert hat, sodass dieses Schild jetzt lediglich der Kennzeichnung der Routenführung dient und ihm keine weitere inhaltliche Bedeutung zukommt.

Der neue (hinfällige) Bußgeldkatalog

Im neuen Bußgeldkatalog sorgte vor allem ein Punkt für erheblichen medialen Wirbel. Die Bußgelder für Tempoübertretungen mit Kfz wurden erhöht und auf Initiative des Bundesrats droht nun bereits bei Tempoverstößen von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts ein Fahrverbot. Wer also regelmäßig mit 50 km/h plus Zuschlag innerorts mit dem Kfz unterwegs ist, riskiert beim Übersehen eines Tempo-30-Schildes stets einen Monat Pflichtradeln bzw. ÖPNV-Nutzung. Insbesondere dieser Punkt hat erheblichen Gegenwind aus der Pro-Autofahrer-Fraktion hervorgerufen und der Verkehrsminister höchstselbst hat sich an die Spitze derer gestellt, die hier das Rad wieder zurückdrehen möchten.

Dabei kommt ihm ein für das Ministerium eigentlich blamabler Umstand entgegen, um den sich ein (auch rechtlich sehr ähnlich gelagertes) Hickhack wie um die Schilderwaldnovelle aus dem Jahr 2009 abspielt, wo das Verkehrsministerium auch geschlagene vier Jahre gebraucht hat, um die daraus resultierende Rechtsunsicherheit auszuräumen.

Hintergrund ist der Art. 80 Grundgesetz. Nach diesem muss bei dem Erlass neuer Verordnungen benannt werden, aufgrund welcher rechtlichen Grundlage dies geschieht. Für den Bußgeldkatalog ist § 26a Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz maßgeblich. Im Rahmen der neuen Bußgeldkatalog-Veröffentlichung wurden davon jedoch nur die Nummern 1 (betrifft die Verwarnungsgelder) und 2 (betrifft die Bußgelder bei Ordnungswidrigkeiten) zitiert, nicht genannt wurde Nummer 3 (welche Fahrverbote betrifft). Effektiv ist dies ein kleiner, aber klarer handwerklicher Fehler, der hier dem Verkehrsministerium unterlaufen ist. Das Justizministerium hatte ebenso Zeit, den Gesetzestext vor der Veröffentlichung zu prüfen. Auch hier ist dies nicht aufgefallen (die eingeräumte Zeit von einer Woche war jedoch, insbesondere in Anbetracht des langen Zeitraums zwischen Beschluss und Veröffentlichung, ungewöhnlich kurz). Doch anstatt hier umgehend nach einer Korrekturmöglichkeit des Fehlers zu suchen, nutzt der Verkehrsminister ihn nun dazu, die neuen Fahrverbotsregelungen aufzuschieben und erneut zur Disposition zu stellen. In den Augen des Autors ist dies ein extrem fragwürdiger Umgang mit den regulären Abläufen der Gesetzgebungsverfahren und dem Zusammenspiel der Politikorgane. Es drängt sich die Frage auf, ob diese Eskalation nicht sogar sehenden Auges herbeigeführt wurde, um diverse Verschärfungen des Bußgeldkatalogs, die der Bundesrat erst erwirkt hatte, doch nicht in dieser Form umsetzen zu müssen. Das Ganze geht nun auf Kosten der Radfahrer, da nicht völlig klar ist, welche Bestandteile der StVO-Novellierung (und insbesondere des Bußgeldkatalogs) nun Gültigkeit haben. Die Politik scheint sich darauf verständigt zu haben, dass der Bußgeldkatalog vor der StVO-Novellierung anzuwenden ist. Für die Verstöße, die mit Fahrverbot verbunden sind, ist das nachvollziehbar. Fraglich sind Änderungen, die nicht mit Fahrverboten verbunden sind (zum Beispiel Halten auf Radfahrstreifen), und Bußgelder, die erst mit der Novellierung in den Bußgeldkatalog aufgenommen wurden (zum Beispiel das Nichtbeachten der Schrittgeschwindigkeit durch Lkw beim Abbiegen, für das 70 € vorgesehen sind). Die Leidtragenden sind die Radfahrer, weil sie durch diverse Verwarnungs- und Bußgeldverschärfungen eigentlich stärker geschützt werden sollten.

Der Vollständigkeit halber soll dennoch kurz auf die wesentlichsten Neuerungen des Bußgeldkatalogs eingegangen werden, insbesondere die Teile, die den Radverkehr betreffen, – ohne dass der Autor einschätzen kann, ob diese derzeit Rechtsgültigkeit haben.

Deutlich teurer geworden sind durchweg Verstöße, die besonders den Radverkehr gefährden, zum Beispiel Halten/Parken auf Radverkehrsanlagen, Parken im Kreuzungsbereich, mangelnde Sorgfalt beim Öffnen von Fahrzeugtüren. Das Preisniveau liegt hier grob zwischen 55 € für den bloßen Verstoß, 70 € bei Behinderung, 80 € bei Gefährdung, 100 € bei Schädigung Dritter. Für einen detaillierteren Vergleich sei hier auf die Website des Redaktionsmitglieds Bernd Sluka verwiesen.

Der Bundesrat hat erwirkt, dass auch Radfahrer mit diesen teils heftigen Bußgeldern rechnen müssen, wenn sie gegen die korrekte Fahrbahnnutzung verstoßen (insbesondere Fußwegradeln und Radeln gegen die Fahrtrichtung). Hier wurden die Sätze von 10/15/20/25 € auch auf besagte 55/70/80/100 € angehoben. In der Begründung bezog sich der Bundesrat ausdrücklich auf vergleichbare Bußgeldhöhen bei ähnlich gelagerten Verstößen durch Kfz. Der Autor ist zwiegespalten ob der Bewertung dieser Bemessungshöhe. Zum einen verkennt der Bundesrat bei seiner Begründung, dass von Radfahrern ein weit geringeres Fremdgefährdungspotenzial als von Kfz ausgeht. Auf der anderen Seite ist die falsche Fahrbahnbenutzung der häufigste Unfallgrund bei von Radfahrern verursachten Unfällen, das Unfallrisiko beim Radeln gegen die Fahrtrichtung ist erheblich höher gegenüber der Normalfahrtrichtung. In Anbetracht der aktuell unklaren Rechtslage scheint es auch für Radfahrer in jedem Fall sinnvoll, Widerspruch einzulegen, wenn ihnen die höheren Sätze des neuen Bußgeldkatalogs auferlegt werden sollten.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die StVO-Novelle außer ein paar Präzisierungen und einem handwerklichen Fehler mit Folgen keine wirklichen Überraschungen und nicht viel Neues bereithält. Im Wesentlichen wurden Formulierungen etwas angepasst und bestehende Rechtsprechung nun auch explizit in die StVO aufgenommen.

Ob das Ziel, den Radverkehr besser zu schützen, wirklich erreicht wird, wird sich an der Durchsetzung und Sanktionierung der Regelungen durch die Polizei entscheiden. Wird es wirklich Tempokontrollen beim Abbiegen geben? Werden wirklich konsequent Radwegblockierer sanktioniert? Und wird die Polizei tatsächlich Überholabstände inner- und außerorts nachmessen und Verstöße verfolgen? Ohnedies bleibt der Autor sehr skeptisch, ob sich für den Radverkehr substanziell etwas verbessern wird. Die aktuelle Diskussion um den Bußgeldkatalog bestätigt den Eindruck. Sie dreht sich ausschließlich um Fahrverbote; die den Radverkehr stärker betreffenden Änderungen des Bußgeldkatalogs spielen keine Rolle.

Zum Autor

Samuel Littig

(36), promovierter Mathematiker und Softwareentwickler. Passionierter

Alltagsradler und Tandemfahrer (Eltern-Kind, Reisetandem), autoloses

ADFC- und VCD-Mitglied mit Interesse an Radverkehrspolitik und -recht

sowie großer Affinität zu Schraubereien und Basteleien am häuslichen

Radfuhrpark.

Samuel Littig

(36), promovierter Mathematiker und Softwareentwickler. Passionierter

Alltagsradler und Tandemfahrer (Eltern-Kind, Reisetandem), autoloses

ADFC- und VCD-Mitglied mit Interesse an Radverkehrspolitik und -recht

sowie großer Affinität zu Schraubereien und Basteleien am häuslichen

Radfuhrpark.